- トップページ

- 稲荷祭

稲荷祭

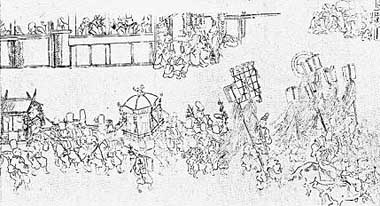

年中行事絵巻 稲荷祭(伏見稲荷大社蔵)

“初午”や“しるしの杉”の信仰は、稲荷大神のご鎮座の由来に大きく関わるものです。平安時代にはすでに確固たる伝統として当時の人々に受けとめられていて、先にみるように、“初午”当日は全山人でうずまり、“しるしの杉”といえば、まるで、稲荷社や“初午”の枕詞のように世間に広まっていましたが、稲荷祭、特にその行列は平安時代になって新しく成立したものです。ご神璽がお旅所へお出ましになる行事は、わが国においては古くから一般的であったと伝えられています。平安時代の都にあっては、それが装いをこらし、町の人々の目を奪うものにまで発展していきます。

稲荷祭の起源については、「社司伝来記曰、古説云、稲荷祭ハ、自二貞観年中一始、天暦以降専被レ行レ之、云々」という説(稲荷谷響記)や、延喜8年(908)に初めて行われたという説(伯家部類一)など、諸説があります。

遷都当時の平安京市中は、“平安”どころではなかったようですが、天長4年(827)に初めて稲荷大神に従五位下の神階が奉授されてからは、単に秦氏の氏神として崇敬されるだけではなく、京中の人々から巽(東南)の福神として広く崇敬を集めるようになり、その格付けも急速に累進して、延長5年(927)に奉進された『延喜式』には、全国3、100余社中最高の格式である“名神大社”に列せられ、天慶5年(942)には早くも極位である“正一位”が奉授されたのです。

やがて平安時代も中期を迎えるようになると、『延喜式』では並列的に記録されていた全国200余にのぼる“名神大社”の内から、朝野の信仰を集める神社が自ずと限定されていきます。それらの神社の数は21あるいは22に固定され、“21社”あるいは “22社”と称されるようになりました。中でも稲荷社は、伊勢・賀茂下上・松尾の各社と共に、21を3つに分けた“上7社”に加えられ、やがて延久4年(1072)3月26日に初めて後三条天皇の行幸がありました。

このように赫々たるご神威に加え、確固たる位置づけに立って斎行される稲荷祭(特に還幸祭)は、平安中期以降になると渡御の沿道に桟敷が設けられ、市中の、特に産土地のおびただしい人々が、行列を奉拝したのでした。

この有様を伝える最も古いのは、「長久元年(1040)4月9日癸卯、今日稲荷祭(中略)至二七条掘河辺小屋一密々見物了帰云々」(春記)と記録されているものです。

治暦2年(1066)に没した藤原明衡の手になる『雲州消息』に「今日稲荷祭也、密々欲二見物一……到二七条大路一」って見物していると「有二散楽之態一、仮成二夫婦之体一、……始発二艶言一、後及二交接一」んだので、これを見ていた人々は大いに笑いどよめいた、とあります。この頃になると稲荷祭も「葵祭」「祇園祭」と並び称せられる京の年中行事の一つとして欠かすことができないものとして、人々に受けとめられるようになっていました。

それと共に、当時の公卿を始めとする宮廷人が稲荷祭のため奉幣することも恒例化したようです。久安6年(1150)初めて奉幣した左大臣・藤原頼長公は、その後も奉幣を続け、なかでも久寿元年(1154)には、稲荷祭が「依レ穢延引」されたにも関わらず、「余不レ信二其穢一」とばかりに「白妙幣、神馬」などを奉っていて(台記)、頼長公の熱烈な信仰のほどがうかがわれます。

このように稲荷祭が盛儀を極めるようになるには、産土地の範囲が整備されたことも一因です。当時の京中の約3分の1にあたる地域が稲荷社の産土地とされ、御旅所もこの地域の中心部にあたる八条坊門猪熊に次いで、院政期(1088年以降)には七条油小路にも設けられました。そしてこの御旅所が洛外の稲荷社と洛中の人々とを結びつける重要な地点となったのです。

『今昔物語』(30)に、大和(奈良)へ養女にいった婦人が“初午”に稲荷詣をすることが書かれています。そのように遠くからわざわざ参詣する理由を「京の七条に生れ育ち、そこは稲荷社の産土地であるため」としており、当時の人々が産土神と産土地の強いきずなを認識していたことが知られ、特に稲荷大神が産土地の人々により、強く意識され、崇敬されていたことがわかります。

稲荷祭が年を追うにしたがい華麗を極め、それに加わる喜び、それを奉拝する喜びを人々に与え、ついには京の年中行事として確立するに至ったのは、こうした大勢の市井の人々による真底からの崇敬があったからにほかならないのです。

東寺 神供について

東寺の五重塔の建立にかかり、天長4年従五位下という位階が授けられました。当社と東寺は後々永く関わりを持つようになった契機はここにあったようです。今日もなお、稲荷祭(還幸祭)において、お旅所を発った神輿を中心とする御列は東寺東門前=中世には南大門内にとどまり、東寺の僧侶数名による「東寺神供」を受けてから本社へ向かいます